今回は、約一ヶ月ぶりに『倉庫業法違反の事例が見当たらなかったのでシリーズ』第三弾として大阪高裁昭58.6.29の解説を書いていきたいと思います。

第一弾は『指図による占有移転による即時取得』について、第二弾は『定温・定湿義務違反に対する損害賠償請求』についての判例でした。

第三弾の今回はずばり『口頭による指図の有効性』についてです。

通常、標準倉庫寄託約款どおりに寄託契約をすると倉庫業者は寄託者に対して、第四条の【書面による意思表示】により出庫等の指図を書面にて行うことを請求できます。今回の判例において再寄託契約がなされていたためその約款が効力を持つのかが争点となりました。

本件の解説にあたり特定の個人・法人を識別することができる情報については省略させていただきます。また分かりやすくするために裁判のその他詳細についても省略等をしています。ご留意のほど、よろしくお願いいたします。

目次

どのような裁判か

【裁判年月日】昭和58年6月29日

【事件名】求償債権請求控訴事件

【裁判結果】控訴棄却

【上訴等】上告

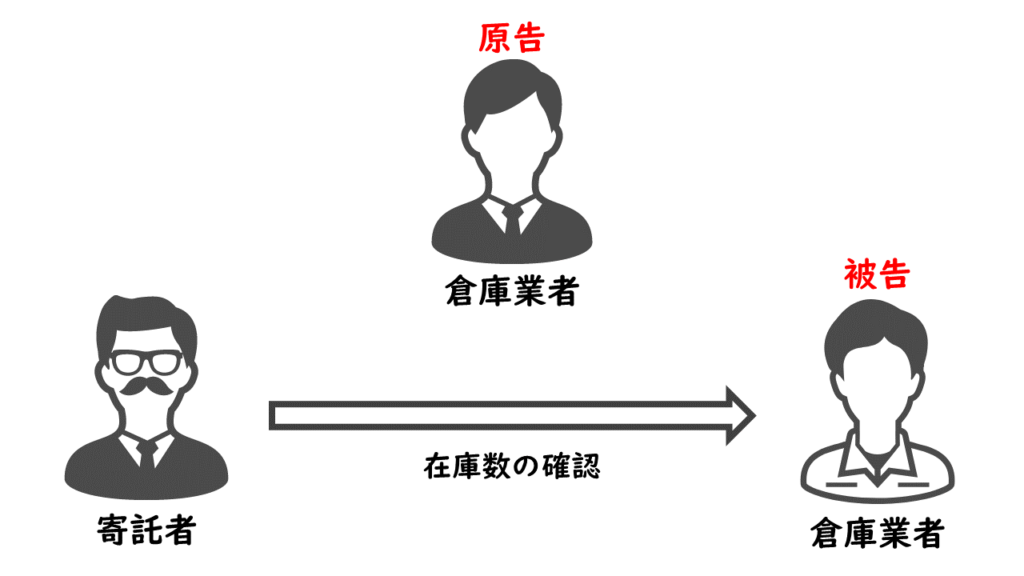

寄託者からの荷物を被告の倉庫に預ける再寄託契約をした原告が、寄託者からの口頭による指図を被告に伝えたにも関わらず書面によらない指図のため拒否された。そのため原告は寄託者に弁償をせざるを得ず、その求償を被告に求めた。

- 再寄託契約における倉庫寄託約款の有効性

- あらかじめ指図を書面でするように要求していなくてはならないのか

- 約款の適用の排除について明示または黙示の合意をしていたか

経緯の図解

寄託契約について

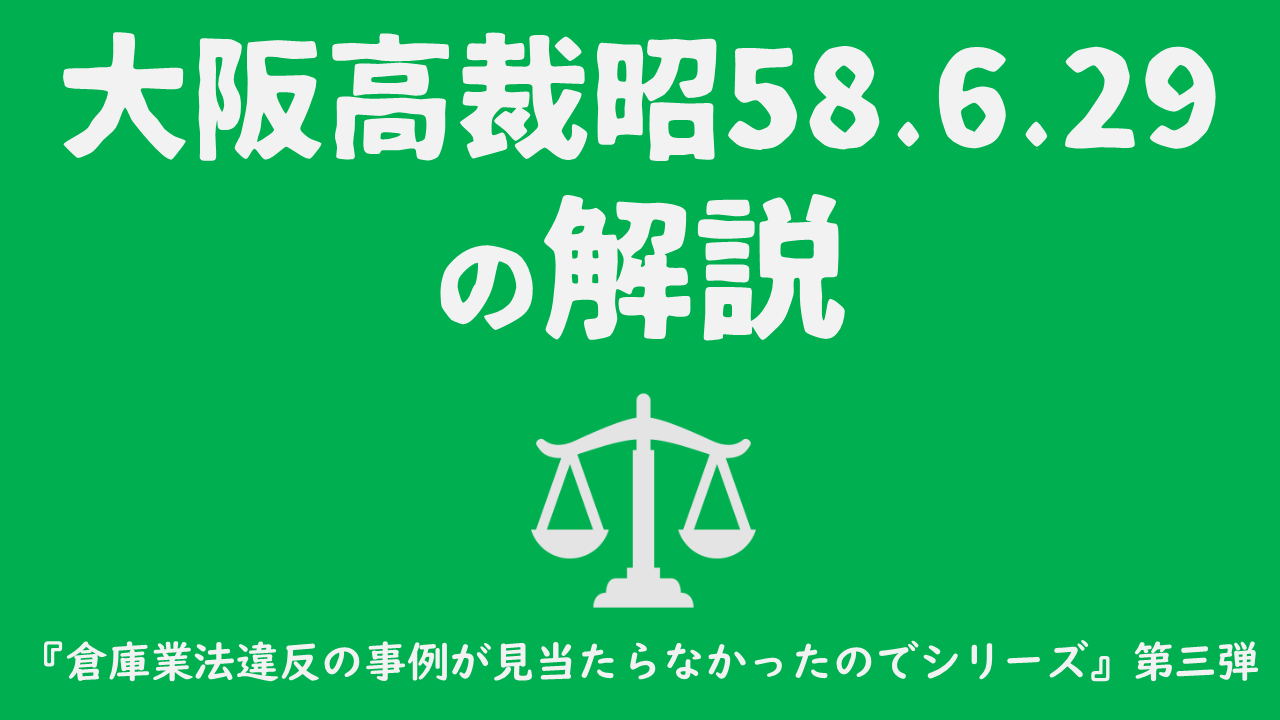

原告、被告ともに倉庫業者です。

①寄託者の荷物の預かる寄託契約を交わす

②倉庫の所在地の都合により原告の倉庫では適格ではなかったため、被告と再寄託契約を交わす。その際に寄託申込書の授受はしなかった

2回の書類による指図

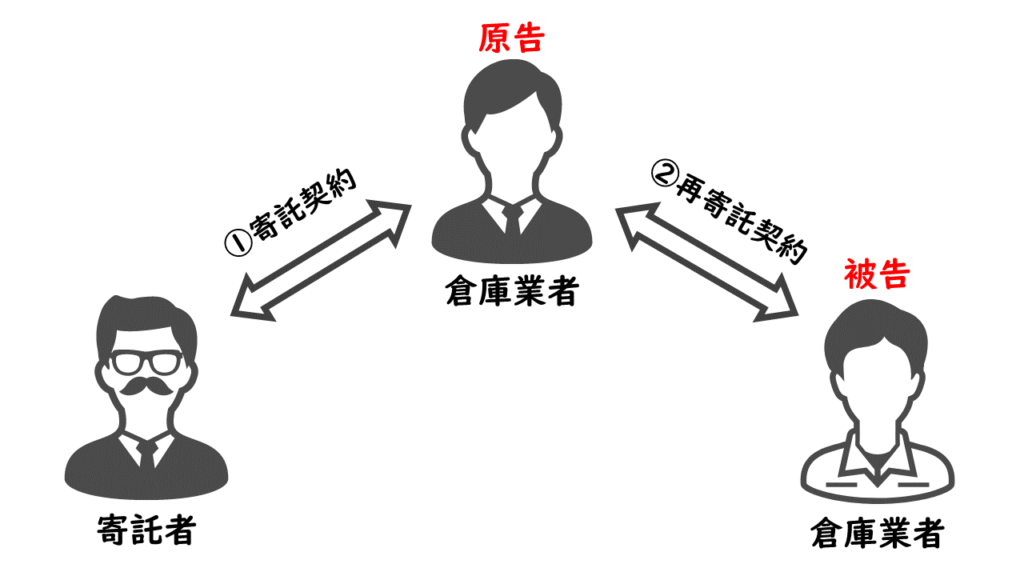

①寄託者は取引先に荷物を引き渡すために原告に荷渡依頼書をFAXした

②FAXを受け取った原告は被告に対し出庫指図書を作成し郵送した

その後、被告は当初の指図通りに寄託者の取引先に荷物を引渡しを開始した。

事件について

寄託者からの出荷停止の指図

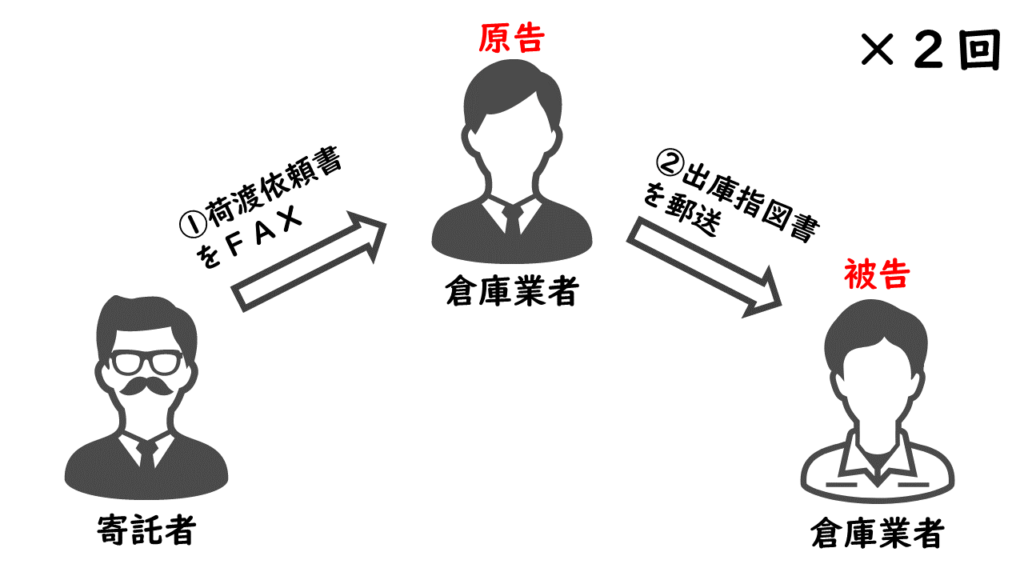

①寄託者の会社のA部長から出荷停止の依頼の電話が原告にあった

②原告は被告に対し、同じく電話にて出庫停止をするように依頼した

③被告は書類にて指図がないと出庫停止を出来ない旨を伝えた

④原告は寄託者に出荷停止の指図を書類にてするように依頼

だが、寄託者から出荷停止の指図についての書類が発行されることは無かったため原告は被告に対して出庫停止の書類を発行することは出来なかった。そのため、その後も被告から寄託者の取引先への引渡しが続けられた。

寄託者からの電話での出荷指図

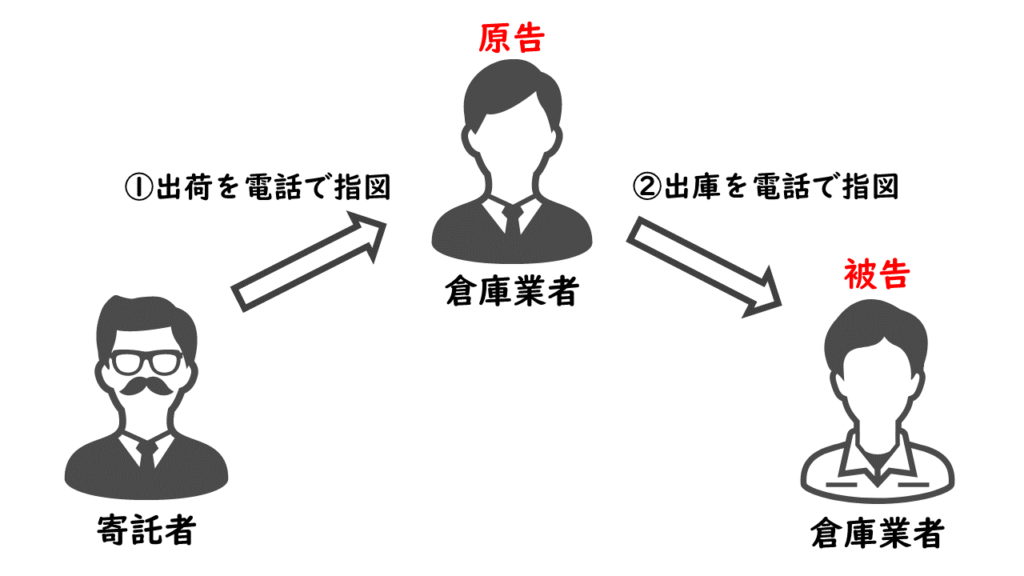

①先日出荷停止の電話があってにも関わらず、寄託者から出荷するように電話にて原告に指図があった

②原告は寄託者の指図通りに被告に出庫を電話にて指図した

被告は電話の指図通りの数量を寄託者の取引先に引渡した。

問題の発覚と認識の齟齬

実は寄託者と被告はビジネス上のつながりがあり懇意にしていました。ある日、寄託者が被告に在庫数を確認したところ、その数量が寄託者が思っていたのと違うことで問題が発覚したのです。

寄託者

寄託者

被告

被告

その後、原告は寄託者に対し弁償をしたものであるがその弁償の正否についてはこの裁判とは別件になるので省略します

それぞれの主張と裁判所の判断

再寄託契約における倉庫寄託約款の有効性

原告

原告

被告

被告

あらかじめ指図を書面でするように要求していなくてはならないのか

原告

原告

被告

被告

約款の適用の排除について明示または黙示の合意をしていたか

原告

原告

被告

被告

裁判所の判断

裁判所

裁判所

この裁判から倉庫業として学ぶべきこと

正直なところ、原告の主張はちょっと無理筋だったような気がします。

倉庫の寄託契約は、再契約または再々契約と次々と広がってしまいがちです。その分、関係者が多くなりますので意思の疎通は大変に重要なことになります。標準倉庫寄託約款では、書類で要求することができると定められていますが、トラブル予防のためにも全て書類を発行するべきでしょう。

寄託者は倉庫業に関してはもちろん素人ですので、今回の判例のように口頭であれば良いと判断して書類を発行してくれないこともありますが、そこは丁寧に説明して納得してもらうべきでしょう。また寄託者の会社内での意思の疎通の問題もありますので、必ず寄託契約における代表となる方を確認しておくとよろしいでしょう。この判例においても、はじめの書類での出庫の指図について寄託者と原告もしくは被告との間に齟齬があったように見受けられます。

まずは最初の寄託者との契約で、寄託契約について細かく説明することが必要だと思われます。

まとめ

- 原告と被告は再寄託契約を交わしていた

- 再寄託契約では寄託申込書の授受はしていない

- はじめの出庫の指図は書類の発行があった

- 出庫停止の指図は口頭でなされた

- 口頭ではなく書類の発行を要求した

- その後、口頭による出庫の指図があり、実際に出庫された

- 寄託者と被告の間に在庫数の齟齬あった

- 再寄託契約に約款は適用されるのか→適用される

- 書類による指図はあらかじめ要求する必要があるか→必要はない

- 約款の排除の合意があったか→合意はなかった